从公元四世纪初晋朝政府南迁以后,长江流域的农业生产逐渐发展起来,至隋唐以后,长江流域逐渐取代了黄河流域的地位,成为我国主要的农业经济区。此后直至近代,漕运成为我国经济生产的一个重要组成部分。每年从南方向北方运输大批粮食、物资,这不仅需耗费大量人力、物力,而且没有保障。我国历代许多有识之士都对开发海河流域发展农业生产发表过自己的见解,其中亦不乏与天津有关的讨论。然而在实际上,这一开发过程却是断断续续十分漫长的。

一、宋元时期关于发展京东水田的议论和初步尝试

海河流域的开发是比较早的事,如战国时期的漳水十二渠即是一例。但天津一带地势低洼,受洪水和海潮的影响较大,而且海口一带成陆较晚,因而受到人们重视也较晚。我们目前所见与天津有关的屯田主张,大抵肇起于宋代的何承矩。

何承矩于北宋初年任沧州节度副使,他主张在宋辽交界的沧州地区屯田,其目的在于“收地利以实边,设险固以防塞”,军队屯田可以做到“春夏课农,秋冬习武,休息民力,以助国经”。这一主张受到了宋太宗的赞赏,并任命何承矩为制置河北缘边屯田使。这次屯田的范围西起顺安军(今河北省高阳、任丘之间),东至海,是一块东西三百余里,南北五、七十里的狭长地带,其中包括今天津市南端的部分地区。何承矩主持屯田事务后,“自顺安以东濒海,广袤数百里,悉为稻田”,此外还有“莞蒲蜃蛤之饶”,一度出现了“士庶安居”的景象。①

元朝时期,直沽一带的军事、经济事务开始发展起来,由于以大都为都城,因而漕运数量骤增。海运风险很大。因此有关屯田的尝试和议论都逐渐增多起来。

至大二年(公元1309年)四月,元政府“摘汉军五千,给田十万顷于直沽海口屯种”②。关于这次屯田,没有其它记载可查,恐怕成效不大元泰定年间(公元1324~1327年),翰林学士虞集建议发展北方水田。他的主张主要有两项,一是“用浙人之法,筑堤捍水为田”,以开发京东沿海地区,二是采取招募垦荒的方式,鼓励愿意做官的地主以开荒为建功得官的资本。每个地主因手下掌握的农人数目不同而授予不同面积的荒地,并分别授为万夫长,千夫长等。二年之内国家不征税收,第三年根据收成情况和土地的优劣确定征收税额。五年后如有积蓄,就正式授给官职;十年后则颁发符印,可以子孙世袭为官了。虞集;三是可以“遂富民得官之志,而获其用”,四是可以使“江海游食盗贼之类,皆有所归”。

虞集的主张当时受到了一些人的反对,“以为一有此制,则执事者必以贿成,而不可为矣”。他的主张没有付诸实施。③

顺帝时,元朝政治十分腐败,各地农民起义军风起云涌,海运因而受到了直接影响。这时丞相脱脱等人又建议发展北方水田以取代海运,满足京师的需要。至正十三年(公元1353年),“西至西山,东至迁民镇,南至保定、河间,北至檀、顺州,皆引水利,立法佃种,岁乃大稔”。④但发展水田的主张实行不久就夭折了。

二 、明代屯田

明代天津正式设卫建城,最初的任务主要是屯田、军事戍守和保障漕运,当时的人口也比较少。因此大规模开发水田问题在明初没有被人提出。随着国家军事、经济方面的需要,天津每年转输的漕粮日益增多,同时天津本身还需截留部分漕粮以供军用。在这种情况下,发展北方水田,减少海运数量的主张又重新被提出来。

首先重提元朝虞集旧议的是弘治时的大学士丘濬。他建议推广虞集的屯田主张,派出得力大臣对沿海一带进行考察,然后进行招募屯垦,“随宜相势,分疆定畔,因其多少,授以官职,一如虞集之策”。在具体工程措施方面,丘濬提出了治理滨海盐碱地“必筑堤岸以拦咸水之入,疏沟渠以导淡水之来”。丘溶还特别强调指出在直沽一带应“截断河流,横开长河一带,收其流而分其水,然后于沮洳尽处,筑为长堤,随处各为水门,以司启闭。外以截咸水,俾其不得入;内以泄淡水,俾其不至漫”。丘氏认为以此法在沿海开辟水田将会使沿海数千里都成为良田,其结果“非独民资其食,而官亦赖其用。如此则国家坐享富盛,远近皆有所资矣。⑤

当时的都御史林俊也是屯垦的积极主张者,他以为按虞集的主张实行,“十年之后,可省海运数百万”,并认为“直沽一带濒海之地,悉可耕也”。

至嘉靖九年(公元1530年),兵部尚书李承勋建议“开通陂塘,筑堰引水,以种稻田。三年后视有成效,奏请起科”。⑦

隆庆四年(公元1570年),直隶巡按御史杨家相再次建议开发京东河南山东诸省水田。⑥但这些建议实际上都没有能够真正付之实施。至万历三年(公元1575年),徐贞明被征调为工科给事中,上疏主张兴修水利,开垦水田。他认为“北人未习水利,惟苦水害,而水害之未除者,正以水利之未修也,”希望通过发展北方水田来解决漕粮转输之难,⑨他认为北方有一石粮食收获,就可节省几石的漕运量,如能持续发展下去,“东南民力庶几再苏。”⑩但是徐贞明的建议直至万历十二年(公元1584年)才得以实现。这年九月他被任命为尚宝少卿兼监察御史领垦田使,前往京东各州县开垦水田,很快在永平(今河北卢龙)一带垦至三万九千余亩。但不久徐贞明即被劾罢官。工作中断。⑪

万历二十五年(公元1597年),天津巡抚万世德建议开垦天津水田,经朝廷批准,下令可在静海至直沽、永平一带开垦,无论军民,均需“自备工本”,但“官给印照,世为已业。成熟三年之后方许收税”,上等地每亩收税一斗,中等地收六升,下等地收三升。⑫这一屯田建议后来由汪应蛟付之实施。

明中叶以后,屯田议论很多,但实际行动有限,除徐贞明在京东曾做过一些努力外,在天津实行屯田的官员则以汪应蛟为首,此后还有左光斗、卢观象、张慎言、董应举和徐光启等。

1、汪应蛟与十字围

汪应蛟,字潜夫,万历二年进士。万历二十年和二十五年(公元1597年),明政府两次派兵援助朝鲜,抗击倭寇。万历二十六年(公元1598年)八月,汪应蛟受命出任天津登莱等处海防巡抚。在巡察过程中,他见到天津葛沽一带十分荒凉,询问当地人“咸谓此地从来斥卤,不堪耕种”。汪氏则认为“此地无水则咸,得水则润,若以闽浙濒海治地之法行之,穿渠灌水,未必不可为稻田”。他的主张当时没有受到属下的支持。至万历二十七年秋天,汪应蛟派长芦运判裴应坤和静海知县戴大槐再次实地查勘,不久正式委派裴应坤主持营田事务,并派副总 兵陈燮协助办理。正式营田工作一直拖到万历二十九年春天“始买牛制器,开渠筑堤”,当年即在葛沽、白塘口 处耕种五千亩地,其中有水稻田二千亩,秋后收获水稻六千余石,杂粮四、五千石,“于是地方军民始信闽浙治地之法可行于北海”。⑬

汪应蛟所主持开垦的水田大致形式是“一面滨河,三面开渠与河水通,深广各一丈五尺,四面筑堤以防水 涝,高厚各七尺,又中间沟渠之制,条分缕析”。这是一种典型的围田模式,它反映出汪氏所开水田都在海河边 上,围田周围的主干渠开挖很深(约5米)是为了便于排涝水,降低地下水位,减轻土地盐碱化程度。这种围田利用了海河潮汐性特点,涨潮时引水灌溉,退潮时排出尾水,如此循环往复即可不断降低土壤盐碱成分。这种围田适合于多水区域,适宜种植水稻。其主要缺点是对旱灾无能为力,天旱河浅潮水可能顶托不上来,即使潮水上溯,由于河道水少,很可能引用的是咸潮。因此一旦水源不足,就很难保证收成。即使有种种不足,但汪应蛟毕竞是作了一件开创性的工作,他的营田方法直到清中叶还在普遍使用,乾隆《天津县志》、同治《续天津县志》把许多围田都附会成汪应蛟屯田旧迹,虽不完全可信(有一部分确实系汪氏所创),但却表明了汪应蛟这次屯田对后世的影响。汪应蛟所经营的葛沽、白塘口二围早已发生了很大变化,但它们现在仍是重要的灌区。白塘口仍保留了一座旧闸,虽然屡经兴废,但闸的基本位置没有变。这座闸早已被改造一座桥,但当地农民仍沿袭了传统习惯称之为“大闸”。它位于白塘口村西北、猪场附近。闸为一孔,宽约3.5米,现高1.7米以上(下面还 有淤积层,不知多深)。闸孔两壁上各有两个直径约4~5厘米的小洞(同一水平位置),两两相对,可能与原来的闸门有关,详制已不可考。

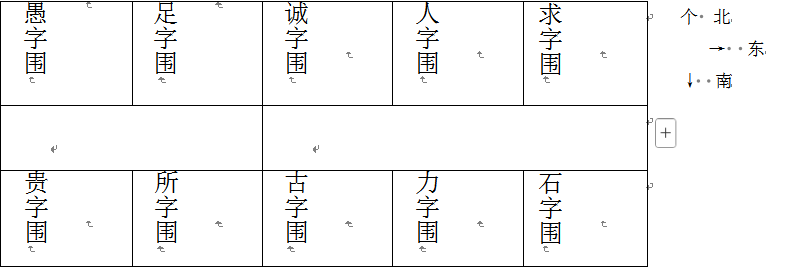

汪应蛟所开围田以“十字围”最为著名,后人曾有“编作十字分十围,禹稷之功一人任,复修五闸司启闭,从 此津门知水利”的记载。⑭所谓“十字围”是十个围,分别用十个字来编号。据清朝水利专家陈仪记述:“至今土人犹传十字围。所谓‘求仁诚足与,食力古所贵’者是已”。⑮我们从北京图书馆所藏明代《天津卫屯垦条款》的附图中可以看得更清楚,以十个字代表十个围,恰好构成一联:

食力古所贵,

求人诚足愚。 ( 图 1 )

详见后文“左光斗,董应举的屯田活动”

图 1 汪应蛟十字围示意图(据《天津卫屯垦条款》)

汪应蛟在天津屯田只搞了一年即调任保定巡抚,到任不久又上疏万历皇帝,报告屯田成效,并提出了进一 步扩大屯田的主张,汪应蛟设计了一个很庞大的计划,打算在天津开垦七千顷水田,每年收谷二百万石,这差不多是当时每年漕运量的一半,“此非独可给天津六万之饷,即以充近镇之年例,省司农之转馈,无不可者。”不久汪应蛟又把开垦水田的主张扩大到整个直隶省,主张“高则灌注,下则车汲,悉如南方法;计六郡内可成田数万顷,此国家无穷之利也”

汪应蛟离开天津后,营田事务主要由副总兵陈燮负责,他“竭心率众,浚渠筑堤,辟数百年之草莱成数千亩 之沃壤”,万历三十年(公元1602年)“仍督兵士愈开愈广,预计秋成之期比去岁可增收数倍。”这次屯田的最后结果大体是葛沽、白塘二处垦田八十顷,何家圈垦田三十顷,“以五千组练耕百一十余顷水田,岁得美谷盖二万石有奇”。

汪应蛟的后任孙玮也曾继续推行了汪的屯田主张,“田益垦,遂免加派”。以后由于旱蝗、大水相继,屯田受到影响,不久“屯兵渐裁,地亦渐荒。

2、左光斗、董应举的屯田活动

万历四十六年(公元1618年),后金汗努尔哈赤以“七大恨”誓师告天,起兵反明,毁抚顺,拔清河堡,至天启元年(公元1621年)又先后攻陷沈阳、辽阳。后金与明政府军间的战争迫使辽东大批百姓流入关内,最多时达百余万人,这对明政府构成了经济上和军事上的极大压力。为了解决辽东用兵军饷,并解决辽民的安插问题,在天启初年,天津出现了一次屯田高潮,先后主持这项工作的有左光斗和董应举。

左光斗,字遗直,安庆桐城人,万历进士,因反对宦官魏忠贤于天启五年(公元1625年)死于狱中。万历四十八年(公元1620年),任管理屯田御史的左光斗上疏请求开垦水田。左氏将屯田的主张概括为“三因十四议”,“三因”是“因天之时”,“因地之利”,“因人之情”,主要是批驳了某些人在发展水田问题上无所作为的想法和说法,他认为这种人的论点是“诬天”、“诬地”、“诬人”,不足为信。“十四议”是关于屯田问题的一些具体主张,其中关于水利工程的主张有“浚川”、“疏渠”、“引流”、“设坝”、“建闸”、“设陂”、“相地”和“池塘”八项,关于屯田方式则有“招来”、“力田”、“募富开爵”、“择人”、“择将”和“兵屯”六项。对于开垦荒地,左光斗认为小垦小利,大垦大利,一旦水田发展起来,即使不能完全代替漕运,至少也可以在一定程度上减少漕运数量,“而亦不专靠东南 之运矣”。左光斗希望皇帝能够让他试验几年,如不成功,“请受妄言之戮”。

至天启元年(公元1621年),左光斗任巡按直隶兼提督学政,第二年他又把屯田事务与当时科举、办学事业结合起来,主张兴办“屯学”,其目的则在于“储材积粟,以广文教,以训武备”。当时各府县秀才有定额,卫所有卫学名额,盐商亦另有名额。屯学则是为开垦、屯田专设的秀才名额。有志于仕途而又愿参与屯垦事务的童生均可申请入学,稍加考核后,“给以武生衣巾,授之水田一百亩,使自耕之,每亩收租稻一石”,这种童生称之为屯童。屯童如果“文艺优长”,则可在考试之年免于县、府二级考试而直接参加院试,一试通过即可中秀才,应该说是很优待了。通过院试的生员(即秀才)可继续留在屯学内,再考举人进士和一般秀才一样。左氏的屯学主张在天津进行试点时,“人争趋如流水”,天启元年(公元1621年)开垦六百亩,二年(公元1622年)开至四千亩。“其所行屯政,畿辅赖之。”

在这次屯田中,实际主持天津屯田事务的是河间府屯田水利通判(后升为同知)卢观象。卢氏字子占,赣县(今江西省赣州市)人,天启初年力主屯田,先后受到左光斗和天津巡抚张慎言的重用,主持开垦天津水田。据记载卢观象在屯田过程中“劝助开河,自捐囊资,身在荒田中数载”。左光斗在谈到试办屯学时曾认为“试于天津而得其地矣,委之于卢观象而得其人矣”。《天津卫屯垦条款》 一书中有多处提到卢观象的具体建议。张慎言也指出“今观象开寇家口以南田三千余亩,沟洫芦塘之法,种植疏浚之方,皆具而有法,人何惮而不为”。可见他作了不少工作。

巡按御史张慎言也是这次屯田活动的积极参与者。他在天启二年(公元1622年)曾提出用五种方式同时开垦天津水田,即官种、佃种、民种、军种和屯种,国家根据不同的开种方式而征收不同比例的粮食。他认为前四种已开始实行,而屯种一法则“仅存其名”。因此建议“选各卫屯余,垦津门之沃土,如官种法行之。”

董应举,字崇相,闽县(今福州)人。万历二十六年进士,天启初年任太常少卿。天启二年(公元1622年),董应举上疏建议在通州以东、山海关以西的大片土地上进行屯垦活动,以解决辽东事务所需军粮,并限制后金军的侵扰。董应举认为“由此而至关口边外,相地营田,百万之粮,可以坐致:以田入食屯军,乘田隙讲武事,田熟 人聚,士饱气扬,虏且望而不敢入,此万世之利也”。他的建议得到批准,并被提升为太仆寺卿兼河南道监察御史,管理直隶天津至山海关等处屯田及安插辽民事务。董应举感觉此事责任太重,于是再次上疏,陈“十难十利”。“十难十利”大概是后人概括总结的内容,从董氏奏疏来看,“十利”是“救流民使不生乱,一也;左臂厚,京师益安,二也;沟田槎牙,因成地网,列树参差,胡骑不得长驱,三也;农隙讲武,壮声远畅,虏或弭心,四也;关兵弱脆,居民惶骇,有屯助其声势,安固其心,五也;于屯田处所鼎错敌台,虏至则入保,烽火相属,易达京师,六 也;屯众收多,米草之价自平,国饷不匮,七也;漕运艰难,屯田稔岁,令漕民就籴,可省其疲,八也;民不疲劳,天 下不乱,九也;屯事既成,用不募之兵,因不漕之粟,人不畏敌,兵不虞饥,进可战,退可守,十也。”

在同一奏疏中,董应举也确实列举了一些困难,说明自己不敢轻易就任。这些困难主要是:召募辽民屯垦,最初的投资开支很大;董应举专司屯田,与各地行政部门的关系不易处理;由于受命时间较晚,已错过当年播种日期,因而要取得屯田成效需两年以后;入关辽民不易管理,等等。但这些内容仅有五项“不敢任”,不足“十难”之数。董氏奏疏中曾有“籍辽力以屯。……比之古将师屯田有兵可用者,其难十倍;若得凑手成功,其利亦十倍”的词句,这或许是后人附会出“十难十利”的出处。

董应举的奏疏被批准后,朝廷拨银十万两用于安插辽民,屯垦戍边事物。他把朝廷拨发的十万两银子让还三万,实际只领了七万两,至当年年底,安插辽民一万三千余户于顺天、永平、河间、保定等府,通州、涿州以及武清等县。这次屯田共购买民田十二万多亩,再加上部分闲田,共十八万亩,收获各种粮食五万五千余石。据董应举自己记述,从天启三年至五年进行屯垦,其中天启三年和四年这两年中“经手兑过天津米麦高粱四万二千二百二十三石,运过关上高粱六千石,共四万八千二百二十三石”,再加上未运留囤的一万一千余石,总数约达六万石。董氏屯田的重点和主要收益区是天津一带。当时董应举的官署驻武清,距离天津较近,易于直接管理,再加天津屯田有一定的前人基础,左光斗、卢观象已先于董氏搞了一年屯田,因而相对效果是比较好的。另外,山海关内外有袁崇焕等人的军队屯垦,董应举实际无法插手。由于屯垦刚刚开始,一时也无法再继续扩展。与董应举同时任事者是天津兵备道副使王弘祖。据说此人“廉直爱人,忠实为国,素为津人所服”,在他调任湖广副使时,屯兵“停锸跪泣”,当地百姓说:“我清官在此,军民相安,我海上人得活,今去矣。”鉴于此种情况,董应举曾专门上疏天启皇帝,请求将王弘祖留任。

左光斗、卢观象和董应举的屯田活动虽各自属于不同的行政系统但在天津所从事的屯田活动实际是基本一致的。北京图书馆藏《天津卫屯垦条款》末尾分别有左、卢、董等人的批文,据当时记载,“自何家圈至葛沽、 杨家庄(今杨惠庄)五十里,可为水田不啻数万亩,旱地则无数。”董应举“所屯双白陶辛等田已成大围,以兵少耕得六千亩,葛沽亦筑长围,以兵少止耕得二千亩”,共约八千亩。左、卢的屯地则主要是在何家圈一带。他们在天津的屯田总数大约为一万二千亩,与汪应蛟当年屯垦的数量(一百一十余顷)相当,可以说是汪应蛟屯田活动的一次重演。

据董应举《先插后屯疏》记载:“……津抚汪应蛟题请葛沽营屯,开河进水置闸规划甚大,未及收成而升去。其后屯兵渐裁,地亦渐荒。今屯院所报同知卢观象所开,皆其故迹,而未及十一耳。”疏在天启二年(公元1622年)十月,据此卢观象所开水田即是当年汪应蛟所开水田的一部分,又《天津卫屯垦条款》一文亦在天启二、三年间,附图所载十围之名分别为:“食、力、古、所、贵、求、人、诚、足、愚”,这当即是汪应蛟之十字围。此外,图中 尚有出、作、入、息四围,可能是在原来基础上新发展起来的。这个问题的详细讨论拟以后再作。

天启初年屯田持续的时间也很短。其原因大体有三。一是战事频繁,二是屯田主管官员的离职,无人继续经营,左光斗于天启四年(公元1624年)被削籍,五年被害狱中,董应举则于天启五年(公元1625年)被提升为工部右侍郎,不再担任屯垦官员,第三个原因则是屯田官员之间的矛盾很大,相互掣肘,这也势必影响到屯田结果。董应举、卢观象之间的矛盾甚深,董氏认为“卢观象前后屯田无实,各州县所报屯多罔”,又说:“百计阻弟,借手挤排者,卢同知也”,“以废屯归咎上司者,卢也”,等等。这一方面是他们的私人矛盾所在。另一方面也反映了当时的屯政管理混乱,机构重叠,这就势必危及到屯田事业的发展。

3、徐光启的屯田活动

徐光启是明末著名的科学家,他在天文、历法、数学、测量和水利等学科上都有不少杰出的著作和译作。在天津屯田的发展过程中,徐光启也做了很大贡献。与左光斗、董应举等人的不同之处在于徐光启经营屯田与其它农事活动,均无政府支持,始终是他私人进行的,这就势必影响到他经营的规模,限制了他的成果。

徐光启晚年曾四次到天津屯田,第一次从万历四十一年(公元1613年)八月至四十四年(公元1616年)五月,历时近三年;第二次是万历四十五年四月至四十六年闰四月,共一年;第三次是天启元年(公元1621年)二月至四月;第四次是天启元年九月,“部署垦辟水田诸事而归”。从时间来看,第一次时间最长,“玄扈先生尝试于天津三年,大获其利。”至于其它几次到天津,都因时间较短,因而具体记载就更少。

徐光启第一次托病请假,屯田天津,其目的就是“欲兴西北水利,为国家立根本之计,又发省东南挽漕百万之费。”这时,汪应蛟当年所开垦的水田已大部废弃了。徐光启在一封家书中写道:“累年在此讲究西北治田,苦无同志,未得实落下手,今近乃得之。其一在天津,荒田无数,至贵者不过六、七分一亩,贱者不过二、三厘,钱粮又轻。中有一半可作水田者,虽低而近大江,可作岸备涝,车水备旱者也。有一大半在内地,开河即可种稻,不然亦可种麦、种秫也;但亦要筑岸备水耳,其余尚有无主无粮的荒田,一望八、九十里无数,任人开种、任人牧牛羊也。”关于徐光启屯田的收益,具体记载很少,仅在他的家书中见到有两处记载。一处记载说,“天津大旱,近稍得雨。有麦八百亩,若每亩收得五斗,便分得二斗,有一百五、六十石麦,便不赔粮,亦留得些做种也……"。另一处记载说:“天津早收得三百石豆,约有五百石尚未见报数来,不知如何了。大约够了钱粮,还得少利,可做工本也”。据徐光启的后人分析,认为这两封家书均写于万历四十四年。若以此为据,可认为这两条史料实际反映了徐光启的屯田成果,即八百亩麦田再加部分杂粮(如豆)田,大约超出 一千亩。水田面积不清,估计不多。这是由于徐光启在天津时正值连续干旱,并伴有蝗灾,这必然会影响到水田面积的推广。此外,以徐光启个人的力量推行屯田,必然大大受到各方面条件的限制。但是徐光启在天津试垦农田的努力却受到了后人的尊重。他除了在水利事业方面的贡献外,还以其它农事活动,如引种水稻、施肥方法和蝗灾规律等都进行了深入的研究。

崇祯三年(公元1630年),徐光启上疏请求屯田,并且再次提出设立屯学的建议。三年后徐光启去世。

崇祯年间(公元1628 — — 1644年)主张屯田的官员还有王洽和李继贞。

王洽于崇祯元年(公元1628年)拜工部右侍郎,摄部事。他认为“遗天施地生之利,而日讲生财之术,为养军资,不大失策呼!”建议按明初之制,“七分防操,三分屯垦”,希望借此达到“国计有裨,军食无缺”的目的。

崇祯十二年(公元1639年),李继贞向崇祯皇帝“陈水利屯田甚悉”,因而被越级提升为兵部右侍郎兼右佥都御史,巡抚天津,督蓟辽军饷。李继贞在天津大兴屯田,并提出了“经地、招佃、用水、任人、薄赋”五议。据记载当时“白塘、葛沽数十里间,田大熟。”但这时明王朝已经陷入 一 片混乱,不久即为清王朝所灭,因此这次屯田也只能是昙花 一 现而已,并未能持续下去。

三、清代屯田

清代屯田在前代基础上有了新的发展,其中一个突出特点就是从沿河开垦逐渐发展成开垦离河较远的荒地,把防洪、排涝、洼地利用和水利营田等多项水利事业结合起来,进一步推动了天津城市的发展。

蓝理营田

蓝里,字义山,康熙四十二年(公元1703年)任天津镇总兵。到任以后,他见“畿辅产米无多而天津一望皆平原,可开河引水灌稻田”,于是上疏奏请皇帝批准进行营田。他是清代第一个在天津推广水田的官员。蓝理营田一方面采用与明朝类似的军屯方式,以“节省兵饷”,另一方面则计划招募福建农民二百余人,开垦水田一万多亩。蓝理企图以此为开端。 一旦试验成功就打算进一步招募江南农民,以便在天津“将沿海弃地尽行开垦”(47)。至康熙四十四年(公元1705年),开成二百顷(一说一百五十顷),“岁收丰稔”,获得成功。康熙皇帝将这部分新垦荒地全部赐给蓝理,并命名为“蓝田”(48)。

蓝理此次营田一改过去沿海河两岸开垦的传统,把营田的主要目标放在城南的大片洼地上。他首先开挖了一条引河自城南八里台经佟家楼(今佟楼)至海河边贺家口,这就是后来的贺家口引河;又从城南护城河中开挖一条小河(即华家圈引河)通入贺家口引河。贺家口引河可引用海河潮水灌溉,如潮水上溯不足,又可经华家圈引河从护城河中引一部分水使用。以这两条引河为干渠再发展渠系,形成“河渠圩岸周数十里”的水网,“垦田二百余顷”。当时招募了几十家浙闽一带农民耕种,并采用了水车进行灌溉,每顷地用四部水车,亩产达到三、四石。这次营田使天津城南的沼泽洼地景观发生了很大变化,“雨后新凉,水田漠漠,人号为小江南云(49)。

康熙四十五年(公元1706年),蓝理在营田区内修建普陀寺,即以后的海光寺,并延请高僧成衡为住持。成衡,字湘南,他对开垦水田也作了不少工作,当时海光寺外“多湘南垦土”(50)。海光寺建起不久,蓝理即调任福建提督,津南土地开发实际是由湘南和尚继承下来。湘南著有《海光寺志》,“言城南开垦甚详”,可惜已经失传,我们仅从《续天津县志》中看到一段不足二百字的引文,其中谈到“自海光寺创修河道汊港,旱则汲引,涝则泄放。近年以来,土人熟娴其事,虽遇荒欠,津城独享其利焉”(50),可见湘南在蓝理离去后又继续加强了水网建设,效果也比较好。

蓝理营田仅有不足两年时间,在他初步试验成功以后,曾向朝廷建议把水利营田范围扩大到全直隶,甚至打算把江南各省的“军徒人犯”都投入到营田活动中来。他的建议这次没有得到皇帝的批准,被搁置下来(51)。蓝理离任以后,将水田“奏归之官”,一度由他的参将蓝珠管理,但不久因无人管理,以至“圩坍河淤,数年废为荒壤”(50)

雍正年间的大规模营田

雍正三年(公元1725年)直隶全省遭受水灾,清政府任命怡亲王允祥和大学士朱轼主持畿辅水利(52)。雍正 五年(公元1727年)设立水利营田府,下设京东,京西、京南和天津四个营田局,仍由怡亲王总理其事,从而在直隶全省掀起了一次规模很大的水利营田活动。在这次营田活动中,主持天津营田事务的官员是当时有名的水利学者陈仪。

陈仪,字子羽,别号一吾。怡亲王主持畿辅水利时,“欲得善治河者与俱,而难其人”,因而朱轼向允祥推荐了陈仪。雍正四年(公元1726年)时,陈仪随怡亲王行视畿内水利,当时怡亲王的许多奏疏文稿亦由陈氏撰草。雍正五年陈仪“领天津局”(53),“统辖天津、静海,沧州暨兴国、富国二场,自苑口以东,凡可营田者咸隶焉”(54)。雍正八年(公元1280年)允祥死,水利无人领导。次年设营田观察使二员,以分别统率京东,京西的营田水利,陈仪任京东营田观察使。

在这次营田活动中,陈仪首先恢复了已废弃的“蓝田”,“浚旧渠,引潮水,灌溉滋培,秧苗蕃盛”,雍正五年即营田三十余倾,次年黄世发自营田五顷。此后官营水田和私营水田竞相扩展,共有营田十围,总计约五百顷。陈仪主持开垦水田的方法基本是沿袭了明代汪应蛟的作法。“筑十字围三面通河,开渠与河水通,潮来渠满,则闭之以供灌溉。白塘、葛沽之间,斥卤尽变膏腴”。陈仪先后营田七万余亩,民间亦自营田几千亩。当时一度出现了“沟洫既修,岁以比登”的丰收景象。为了防止因丰收而必然要产生的“谷贱伤农”结局,陈仪又向朝廷请求拨款,收购余粮“以充天庾”(53)

通过这次营田,海河干流右岸附近的大片土地得到了开发,营田总面积相当于明代天津屯田面积的四倍多。营田规模的逐步发展已使一部分围田逐渐扩大而相互连成了一片,如蓝田和贺家口围,东泥沽围与西泥沽围等。这时为了引用潮水灌溉,各个围都已开挖了一些引水渠道。这些引水渠道以后逐渐向离河较远的洼地延伸、扩展,形成了互相连通的引河。陈仪曾著《水利营田册说》来记录这次屯田活动,道光年间的吴邦庆为该书补充绘图,后称《水利营由图说》。吴氏的图大致反映了嘉道时期引河的情况。

这次屯田的规模虽然较大,但持续的时间并不长。营田开始不久,怡亲王允祥即于雍正八年(公元1730年)死去。陈仪营田的情况至雍正十二年(公元1734年)尚有记录(53但到乾隆四年(公元1739年)就出现了“营田十围,今存者贺家口。葛沽两围而已”的衰败景象[49]。此后“经理无人,而城南尚有水田,至乾隆四十年间,闸水蓄泄不得其时,水田尽废,惟葛沽一带水田如故”(50)

马厂减河与盛军屯田

自乾隆以后,天津屯田一直不景气,引河淤塞,闸堰废弃。但在这期间,仍有不少人进行了一些开发水田的努力。道光二十年(公元1840年)任直隶布政使的陆费瑔曾经“亲至天津查办,勘定天津县所属之新城,葛沽,咸水沽附近海河可种之地,令民认垦纳粮,水为民业。一切章程,悉心经画,百姓蒙其利”(56)不久陆费瑔升任湖南巡抚,垦田事就又无人过向了。至咸丰九年(公元1859年),科尔沁亲王僧格林沁督兵大沽海口时,“倡劝捐资”,在咸水沽营田三千五百四十亩,葛沽营田七百五十亩。其营田方法仍是“挑沟建闸,引用海河潮水,以资灌溉”。此外还就地招集农民“发给资本认种”。僧格林沁以后奉旨将水田移交直隶总督崇厚管理,崇厚在此基础上又“修复并新开地一千余亩(57)。至同治五年(公元1866年),崇厚再次上疏,请求在海河北岸军粮城一带开发水田种稻。这是天津历史上第一次在海河干流左岸进行的尝试性开发。据记载军粮城附近开出水田五百余顷(58),规模是比较大的。但这次屯田的效果似乎不佳,”成熟不过十分之一”,再加连年水灾,终未成功。至光绪元年(公元1875年),所垦土地“渐就荒芜”(59)。这次屯田虽成效不大,但却为以后海河北岸的开发提供了历史借鉴,因而值得一提。

清代最后一次,也是规模最大的一次屯垦活动是由淮军将领周盛传领导的。

周盛传、字薪如,死后谥“武壮”。他和哥哥周盛波等都是李鸿章的部属,是淮军的重要将领。同治九年(公元1870年)李鸿章调任直隶总督兼北洋通商大臣。次年,周盛传率领自己的部队随同来到直隶,驻扎在青县马厂(60)。这支部队一般被称为盛军。

同治十二年(公元1873年),周盛传开始主持建造大沽口炮台和海河南岸的新城。当时马厂至新城一线“荒旷百余里,积潦纵横,水不可舟,陆不可涉,行旅*趄,视为畏途,”为了便于调动军队,盛军首先在这片沼泽地上修筑了马厂至新城的大道,“高出平地数尺”,并沿途设置了“大站四,小站十一,以利往来”(61)这些驿站以后逐渐演变成村落的名称。从同治十三年(公元1874年)开始,周盛传进行了开发水田的尝试。他从新城的护城河东西两面各挖出一条引河向南,长八里。东面引河宽八丈,深一丈四尺;西面引河宽四丈,深一丈一尺。两河间再以沟渠相联,引河外侧筑拦潮大坝,圈地约有万亩。同治十三年(公元1874年)因以修筑新城为主,因而“栽插无多,仅获稻二千余担(62)周氏这时的屯田尝试大体上还是走的前人老路,引用海河潮水灌溉。当时新城东北方向和西北方向各建有一座水闸:“一引甜水,一去咸水,宣泄尤利”(63)同年开挖的还有一条从葛沽经杨辉村(今杨惠庄)南至新城的引河,长十二里,宽五、六丈(64)

在试行屯垦的同时,周盛传对前人开发水田的工作进行了总结,认为自元代脱脱以来,历代屯田皆有成效,但“前人锐兴水利亦旋修旋废”,其主要原因是引河河道较窄,海滨土质疏松,一遇暴雨洪水很容易将引河淤平。周盛传还认为前人建闸没有掌握潮汐特点,指出建闸不能用灰石辅砌,“非用三合土锤炼锒底丈余不足以御冲荡”,还认为建闸需用两层闸板,这样“则水不过,泥亦捞取”。在对海河南岸的大片区域进行勘察以后,周盛传提出“欲溉新城附近之田非在咸水沽建闸,增挑引河,导之东下,以资灌溉不可;欲大垦海河南岸之荒,非由南运河建闸,另辟减河,分溜下注,以涤积卤不可”。周氏的主张突破了前人发展水田着眼于海河潮水的一贯作法,而把重点转移到引用南运河水,企图用“石水斗泥”的运河水来解决海河南岸大片土地的灌溉问题,并用以逐步改造低洼盐碱地。(65)由于黄河在铜瓦厢决口改道以后,清政府的漕运事务对南运河的依赖已逐渐减弱,漕运与其它水利事业的矛盾已逐渐缓解,这也为实现周盛传的计划提供了必要的条件。

光绪元年(公元1875年)二月,周盛传率盛军移驻潦水套(后改新农镇,即今日小站镇)。这年开挖新农镇至新城河道三十余里,并建石闸三座,以使咸淡分家。

从光绪二年至五年(公元1876—1879年),盛军以新农镇为中心,在咸水沽、新城、泥沽一带连续开挖引河,修桥建闸。从而形成了以小站(即新农镇)为中心的垦区,这片垦区东至新城,西至西小站,北达海河,南部则到中堂洼等洼淀区。光绪六年(公元1880年),从静海的靳官屯开挖减河六十五里接上屯田减河。光绪七年(公元1881年)又将减河统一拓宽至十丈,至此马厂减河(又称靳官屯减河)全线疏通,以小站为中心的屯田灌区基本形成。这时仅盛军开发的熟田就已达六万余亩(64)。据后人统计,这次屯田活动共开发民田营地达十三万六千余亩(66)

小站灌区的布置很有特色,既可引南运河水灌溉,又可引海河潮水灌溉,其主要工程分述如下:

(1)渠系

小站灌区以马厂减河为主干渠。马厂减河首起静海县靳官屯,导南运河水东北流经潮宗桥、西小站,新农镇(小站)、东大站、福润闸(67)至西大沽汇入海河下游,全长一百八十里(68)

海河干流为渠系的排水主干沟。马厂减河与海河之间水网纵横,密布闸堰,灌溉尾水排入海河,主干渠中如有多余弃水亦可从西大沽排入海河。如果南运河提供的灌溉水量不足,海河仍为灌区提供一部分潮水灌溉。此外,马厂减河右岸的田地则仍以中堂洼等洼淀为排水尾闾。

(2)、渠首工程

小站屯田的渠首工程是马厂减河上口的引水闸。这座闸当时被称作靳官屯大闸,又称宣九桥(69),现名九宣闸。

九宣闸为“石质双料五孔大桥闸,”每孔宽一丈九尺,四座闸墩亦宽一丈九尺(64)

靳官屯闸建于光绪六年(公元1880年),初建时为木质叠梁闸门,每孔有八块闸板,每块高一尺五寸。当时规定“无论运河水势大小,提放闸板不得过五块之效,以示限制而重运道”。这样闸上有三块闸板长年放下,共高四尺五寸,再加减河河底高于运河底四尺,这样南运河水深可在八尺以上,“重运自足资浮送,下游亦不致停淤”(70)

九宣闸自建立至今已逾百年,其间闸门曾有数次改建,但全部基础及闸墩均系原物,保存完好,并且至今还在发挥作用。这座闸位于马厂减河上口,天津市与河北省青县交界处。现在的闸底工程为大沽水平4.8米, 设计水位7.72米,设计排洪流量为150立方米/秒(71)。它不仅是一座重要的水利工程建筑。而且是一件珍贵的历史文物。

(3)富民闸的作用

小站灌区在光绪初年刚刚建立时,曾有五十余座桥闸分布在整个渠系中。这些水闸形制、大小各异,承担了灌渠的分水、配水任务,其中值得一提的是富民闸。

富民闸位置在今西小站,目前已无任何地面痕迹(72)。富民闸位于小站营田区域的西端。从这里沿马厂减河上溯至靳官屯闸,河道约长百里,其间没有分支,因而富民闸与靳官屯闸“互相表里”,降承担汛期排洪任务外,主要是利用这一段河道蓄水灌溉。周盛传认为“有此石闸蓄水无难,两岸上下百里之间足资灌溉,实为地方最要之工”。此外,富民闸所在的西小站地方“上游水势下泄已逾百里,渐觉平衍无力,下游潮水时有盛涨,顶托太过,实易停淤,”因此,“此闸乘时蓄泄,操作在人,亦与减河有益”(73)。由此可见,盛军在小站营田时,同样地遇到了水资源不足问题,只是当时这 一 矛盾还不太突出罢了。

南运河水量在时间上分布不均匀,这在很大程度上限制了小站营田规模的扩大。“南运河四、五月间伏汛未来,河头闭闸蓄水,涓滴不能下放”,“迨六、七月间泄涨东趋,其时雨水倍多,潮汐正旺,用之不竭,尚需闭闸 遏潮,不令满溢 … …(74)。因此,这次营田在很长 一段时间里一直局限在以小站为中心的区域里。光绪二十二年(公元1896年)设小站营田垦务局,“招佃垦种,岁纳租课”(75)。至民国七年(公元1918年),有小站营田公民徐 连升等人反对在潮宗桥开河泄水,认为“有碍营田,请予饬禁”。当时的水田范围主要仍在小站一带,约千顷(76)。

从整体来看,应该说盛军这次营田是比较成功的。盛军经营屯田前后有二十余年,开发了以小站为中心的大片土地。随着清朝的灭亡,当年参加营田的部分盛军官兵在营田区定居下来,坑塘洼淀区逐步被改造,稻田面积也在逐渐扩大。在此基础上,天津人民培育出闻名世界的“小站稻”。虽然水源保障不足,但小站做为天津 的农业经济区,还是在不断地发展。当然这一过程是比较缓慢的。

解放后,小站稻的生产继续发展。只是最近二十年左右,因水资源严重缺乏,水稻的发展受到了限制。但是这一带仍是主要的农业经济区。

周盛传所领导的这次屯田距今已有一百年以上的时间,他对天津南郊的开发作出了贡献,人们对他的功绩也给予了充分的肯定。小站附近的会馆村中有周氏兄弟的祠堂,青县马厂有盛军当年屯驻营房的炮台,这些历史的遗迹都是天津水田发展史的佐证。

注 释 :

(1)《宋史》卷273,《何承矩传》。

(2)《元史 ·武宗纪》。

(3)《元史》卷186,《虞集传》。

(4)《元史》卷138,《脱脱传》。

(5)丘浚:《屯营之田》,载《明经世文编》卷72。

(6)林俊:《务政本以足国用疏》,载《明经世文编》卷86。

(7)《明世宗实录》卷112,嘉靖九年四月癸亥。

(8)《明穆宗实录》卷43,隆庆四年三月戊子。

(9)徐贞明:《西北水利议》,载《明经世文编》卷398。

(10)徐贞明:《潞水客谈》,载《畿辅河道水利丛书》。

(11)《明史》卷223,《徐贞明传》。

(12)光绪《畿辅通志》卷90引《续文献通考》。

(13)汪应蛟:《滨海屯田试有成效疏》,载《抚畿奏疏》卷八,明万历刻本,北京图书馆善本特藏部胶片复制本。

(14)李云楣:《十字围》诗,载同治《续天津县志》卷19。

(15)《水利营田图说》,(清)陈仪著,吴帮庆补图,载《畿辅河道水利丛书》。

(16)《明神宗实录》卷365,万历二十九年十一月丁酉。

(17)谈迁:《国榷》卷79,万历三十年二月甲子。北京古籍出版社1958年版。

(18)汪应蛟:《津海屯田举行有绪乞留任事将官疏》,载《抚畿奏疏》卷十。

(19)万历《河间府志》卷之五。

(20)《明史》卷241,《孙玮传》。

(21)(明)董应举:《先插后屯疏》,载《崇相集》。

(22)《明史》卷275,《张慎言传》。

(23)左光斗:《屯田水利疏》,载《畿辅河道水利丛书》。

(24)(清)马其昶:《左忠毅公年谱》,中国科学院图书馆藏民国十四年刻本。

上直抄下来的,即是经过孔子改编的。但改编时不能不利用原来一些字词的,例如说‘咨’,作为口语就是唐尧时的语言(到孔子时已废弃不用了)。我们对于古典的古典,感到难懂也难解,也是自然的。为了增加可读性,我这里根据王士舜的译解,又重新译解了一下,这样,一般知识青年也可读通了。只是有些字词,还是难以译准,但由于无关大体,所以只好待以后再作加工了。

注 释 :

①《科学画报》1989.10期,王恩涌文;《欧洲的巨石文化》。

②《农业考古》1983.1期76页,引孔安国:《尚书集解》。

③《农业考古》1985.2期98页,李洪甫引《海州文献录考古录》。

④山字殷器文作。见《中国文字之原始及其构造》(武汉古籍书店影印)二编21页。

⑤《光明日报》1977.7.14.唐兰文。

⑥《天津大学学报》1985.10期.李先登文。

⑦《农业考古》1989.2期121页。

⑧《文史知识》(中华书局出版)1987.10期张学海文。

⑨何新:《诸神的起源》(三联书店出版)14页引《礼记 ·郊特牲》。

⑩同上15页。

⑪王士舜:《尚书译注》(四川人民出版社)2页。

⑫王献堂:《炎黄氏族文化考》(齐鲁出版社)552页。

⑬同⑫479页。

⑭同⑫544页。

⑮《科技日报》1987.1.28.报道。

(26)(明)吴应箕《楼山堂集》卷十八,中国科学院图书馆藏清代刻本。

(27)方宾观等:《中国人名大辞典》民国二十九年商务印书馆第八版。

(28)康熙《天津卫志》卷二。

(29)《明史 ·河渠志》。

(30)《明史》卷275,《张慎言传》。

(31)董应举:《保卫神京疏》,载《崇相集》。

(32)《明史》卷242,《董应举传》。

(33)董应举:《新命陈愚疏》,载《崇相集》。

(34)董应举:《屯田释言》,载《崇相集》。

(35)董应举:《报安插辽人支给成数疏》,载《崇相集》。

(36)董应举:《特表王兵道廉异疏》,载《崇相集》。

(37)董应举:《奉朱座师书》,载《崇相集》。

(38)董应举:《先插后屯疏》,载《崇相集》。

(39)董应举:《屯议请裁书》,载《崇相集》。

(40)董应举:《与郑玄岳书》,载《崇相集》。

(41)徐光启《徐文定公集》,“卷首上 ·年谱”,民国二十二年铅印本。

(42)徐光启:《农政全书》,“凡例”系陈子龙撰写。西北农学院古农学研究室整理,上海古籍出版社1979年9月版。

(43)徐光启:《徐文定公墨迹》,民国二十二年上海徐家汇天主堂藏书楼石印本。

(44)徐光启:《钦奉明旨条画屯田疏》载《徐文定公集》卷二。

(45)《明史》卷257《王洽传》。

(46)《明史》卷248,《李继贞传》。

(47)王先谦《东华录》卷十五,康熙四十三年十二月乙酉。

(48)光绪《重修天津府志》卷四十。

(49)乾隆《天津县志》卷之十一。

(50)同治《续天津县志》卷七。

(51)王先谦:《东华录》卷十六,康熙四十五年三月壬戌。

(52)《清史稿 ·河渠志》。

(53)(清)符曾:《陈学士家传》,载《畿辅河道水利丛书》。

(54)陈仪:《水利营田册说》(吴邦庆补图),载《畿辅河道水利丛书》。

(55)《水利营田图说》“天津局·天津州”条记载:“(雍正)六年,营田观察使黄世发自营五倾”。这与其它文献关于陈仪是 营田观察使的记载矛盾。或系黄以后曾任营田观察使。

(56)光绪《重修天津府志》卷四十。

(57)崇厚:《水利营田疏》,载同治《续天津县志》卷十六。

(58)同治《续天津县志》卷七。

(59)王守恂《天津政俗沿革记》卷三。

(60)《清史稿》卷416,《周盛传传》。

(61)李鸿章:《奏择地接开南运减河疏》,载光绪《畿辅通志》卷八十四。

(62)周盛传:《详陈新城蒇事情形》,载《周武壮公遗书》卷六。

(63)周盛传:《创造水闸炮台禀》,载《周武壮公遗书》卷六。

(64)《周武壮公遗书》卷首,《年谱》。《年谱》原名《磨盾纪实》,出自周氏手笔,当比较可靠。

(65)周盛传:《复陈屯政情形禀》,载《周武壮公遗书》卷七。

(66)王守恂:《天津政俗沿革记》卷三。

(67)福润闸又称东流闸,光绪《畿辅通志》卷九十谓在“新城南六里”。该处现有石闸村。原闸早已不存,尚有遗迹。

(68)光绪《畿辅通志》卷八十一。

(69)光绪《畿辅通志》卷九十。

(70)《清代海河滦河洪涝档案史料》1880--1条。

(71)天津市水利局《天津市水利资料汇编》(1975年)。

(72)光绪《畿辅通志》卷九十:“富民闸,观稼桥西八里,光绪二年建,七年因河竣益宽,改建五孔”,“观稼桥在新农镇西”。 王守恂《天津政俗沿革记》卷三则记载富民闸在新农镇以西十里,两处记载大致一是样的。

(73)周盛传:《小站石闸工竣禀》,载《周武壮公遗书》卷八。

(74)周盛传:《复陈减河情形禀》,载《周武壮公遗书》卷八。

(75)王守恂《天津政俗沿革记》卷三。

(76)《小站营田公民徐连升待禀为朝宗桥开河泄水有碍营田请饬禁文》,载熊希令《京畿河工善后纪实》卷十。